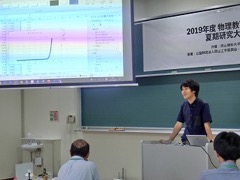

2019年8月 夏期研究大会報告

今年のAPEJ夏期研究大会は,8月3(土),4日(日)の2日間,岡山理科大学(岡山キャンパス)で開催されました。

大会の詳細な記録は,会誌「物理教育通信」No.178に掲載されました。

夏期研究大会の概要(案内PDF)

期日 8月3(土),4日(日)

会場 岡山理科大学(岡山キャンパス)

テーマ 「今さら聞けない,聴きたい話」―物理教員が授業でつまずくポイントとは―

参加人数 55名

プログラム

| 3日(土) | 企画講演 | 村尾 美明 | 授業につながる実験開発 |

| 池永 寛 | 実験を取り込んだ授業構成の工夫と実践 | ||

| 高見 寿 | 教室でできる5分間物理実験 | ||

| グループディスカッション | 今さら聞けない,聴きたい話 | ||

| 総合討論 | グループディスカッションの発表 等 | ||

| 懇親会 | |||

| 4日(日) | 研究発表 (原著講演) |

今和泉 卓也 | マイコンボードESP32 |

| 喜多 誠 | パイプオルガンのパイプ | ||

| 石井 登志夫 | 授業に役立つ簡便な実験 | ||

| 山田 達之輔 | 生徒実験を重視する波動と音波の授業 | ||

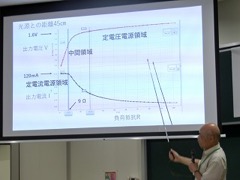

| 増子 寛 | 太陽電池の負荷抵抗による出力の変化 | ||

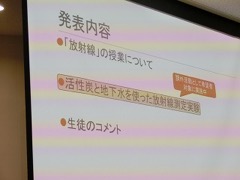

| 西村 塁太 | 地下水に含まれる放射性物質の収集と測定 | ||

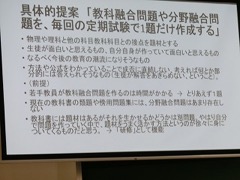

| 清水 裕介 | 中学理科・高校物理における教科融合型問題の出題実践例 | ||

| 山本 明利 | 直流回路の教え方 ~なぜ直列が先なのか~ | ||

| 企画 | 5分間ぶつり実験 | ||

開会式

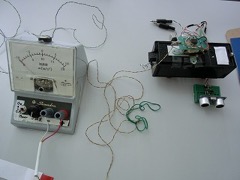

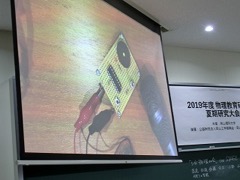

村尾さん 加速度センサーを用いた自作実験器具の実演。アナログ電圧計を利用して加速度を示す。他にも超音波距離センサーを利用してx-t,v-tグラフを描くものや、光ゲートセンサーを利用して加速度を求める装置など、エレクトロニクスを使った様々な教材を紹介した。『物理教育通信』で紹介された数々の自作教材を実際に見ることができた。

池永さん 高校1年生に行なった物理基礎の力学分野の実践報告。生徒を引きつけるコツを交えた楽しい実験を紹介した。

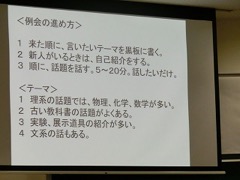

高見さん 「岡山物理を語る会」「5分物理の会」など、地元に根付いた教員の自主的な勉強会が発展してきた過程を語った。

(高見 氏の講演を受けて「5分物理の会 起源と歩み」について語る藤原 晶子 氏)

グループ討論 6つの班に分かれて「今さら聞けない、聞きたい話」を交換した。

懇親会 「ピュアリティまきび」にて。大会初日の成功を祝いつつ喉を潤しながら親交を深めた。

デザートはきびだんご。さすが岡山。

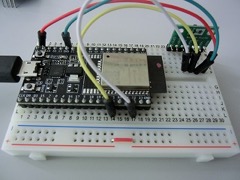

今和泉さん ESP32を使うと、センサーモジュールと組み合わせることで、様々な計測装置を安価に作れる。位置-時刻のグラフやダイオードのI-V特性を計測し、ワイヤレスでスマホの画面にグラフを表示する活用例を報告した。

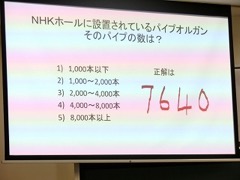

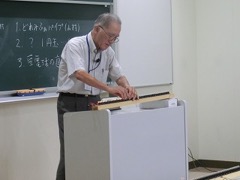

喜多さん 解体されるパイプオルガンのパイプを手に入れる機会を得た。パイプはすずと亜鉛でできていて変形しやすいものである。教材会社から購入したオルガン管と、音の出し方を比較した。

石井さん 逆位相の音の重ね合わせを聞く実験,簡易分光器,シャープペンの芯を使った光の干渉、など盛りだくさん。写真は廃品のプロジェクターから取り出したダイクロイックミラーを用いて、薄膜の干渉によるスペクトルの変化を調べる実験。

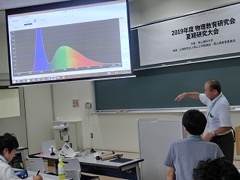

山田さん 実験を中心とした授業の実践紹介。特に波動分野について、弦の定常波の実験,小型マイクを用いた気柱共鳴の解析,位相差を用いた音速測定などを紹介し、授業における実験の意義を説明。

増子さん 負荷抵抗を変化させたときの、太陽電池のI-V特性を、ワイヤレス電圧センサを用いてコンピュータ計測した報告。電流は、0.5Ωの抵抗にかかる電圧を測定することで調べた。

西村さん 地下水に含まれるラドン由来の放射線を測定した実践報告。 今後、井戸の深さや地質との関連を調べるなど、課題研究のテーマにできる可能性を語った。

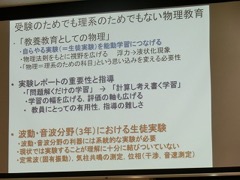

清水さん 「自分の長所や特技を活かし社会に貢献したり他者を幸せにしたりできること」を教育理念としたとき、物理の授業はどうあるべきかの提案。

山本さん 抵抗の接続を含む直流回路の学習で、並列よりも先に直列を扱うのはなぜだろう。

電源に対する負荷の接続は並列が基本なのに、「公式が簡単だから」という理由だけで、直列を先に扱っているのではなかろうか。この学習の本質は何なのかを、黒板演示用回路セットとともに考える。

企画:5分間ぶつり実験

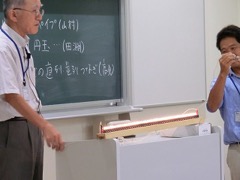

「5分物理の会 on STAGE」として、例会の様子を再現。とても自由な雰囲気が伝わってきた。

この雰囲気が、新たなアイデアを生み、教材研究を深めることにつながるのだろう。

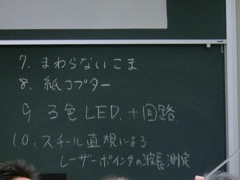

発表者が、まず黒板にテーマと名前を書く。

1.どれみふぁパイプ(山村)

2.? 1円玉 ・・・ (田淵)

3.豆電球の直列並列つなぎ(高見)

4.MKS単位系セット(小林)

5.ワンカット折り紙(田主)

6.タピオカストロー(坂根)

ここまでが開始時に書かれていたもの。

オープニング:どれみふぁパイプ アルミ棒を伝わる縦波(上部を金槌で叩く)

豆電球を50個直列に(写真左)。電圧を分割するから、コンセントの100Vで豆電球が灯る。

「並列は?」と冗談で聞いてみたら、なんと用意されていました。・・・・まいりました。

右の写真が並列。電池につなぐと、豆電球の明るさはほぼ変わらない。

数を多くしていくと、だんだん暗くなる。(もちろん、コンセントにつないではいけない。)

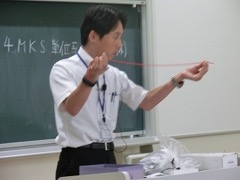

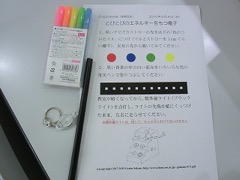

MKS単位系セットの長さ1 mのひもと1円玉1000枚(質量1 kg)

時間1秒は、電子回路バージョンと、振り子バージョンがある。

ワンカット折り紙

「タピオカストロー 」というタイトルに、何の実験かなと思っていたら、光の実験でした。黒いタピオカストローで、蛍光色で塗りつぶしたところを覗き込むと蛍光とは発光であることがよく分かる。

会が進むにつれ、次々と新たなテーマが追加される。名前を書くのをお忘れになったり、番号が重なったりしているが、会の熱気でそんなことには気にならない。数々の実験を見たり聞いたりやってみたりしながら、物理の魅力をたっぷりと吸収できた。

岡山のAPEJ夏期大会を締めくくるのにふさわしい、明日の授業につながるon STAGEだった。