2022年8月 夏期研究大会

今年のAPEJ夏期研究大会は,8月8(月),9日(火)の2日間,福岡大学を会場とし、zoomを併用してオンライン参加もできる大会でした。詳細な記録は,会誌「物理教育通信」No.190に掲載されます。

夏期研究大会の概要(案内PDF)

期日 8月8(月),9日(火)

会場 福岡大学(zoom併用開催)

テーマ 今,改めて

参加人数 63名

プログラム

| 8 日 |

開場 | 受付 | |||

| 開会式 | 開会宣言・会長挨拶・諸連絡 | ||||

| 研究発表 (原著講演) |

‖ ‖ ‖ 14:30 |

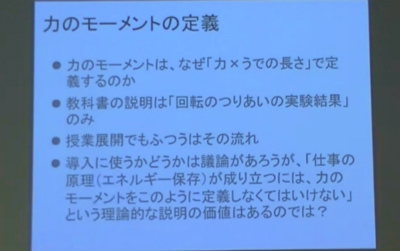

西尾 信一 | 力のモーメントと仕事 | ||

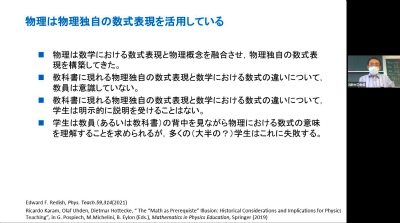

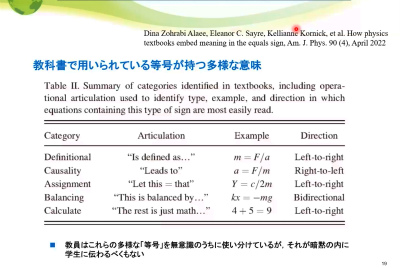

| 右近 修治 | 物理教育における数式表現 | ||||

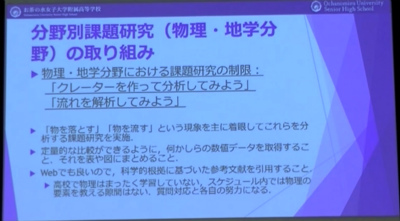

| 朝倉 彬 | 課題研究における物理分野の"制限付き"課題研究の実践 | ||||

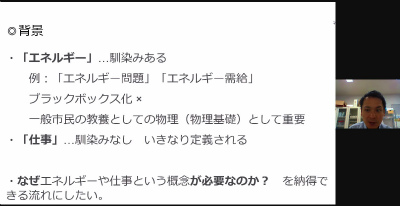

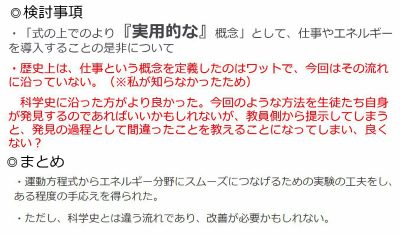

| 清水 裕介 | 運動方程式からエネルギー分野にスムーズにつなげるための実験の工夫 | ||||

| 休憩 | |||||

| 企画講演 (依頼発表) |

‖ ‖ ‖ ‖ ‖ 15:55 |

筑波大学附属駒場中学高等学校 今和泉 卓也 |

まずはやってみよう!実験授業 | ||

| 福岡大学理学部物理学科 匠 正治 |

コロナ禍における大学の物理学実験 ー遠隔および対面との間でのICT活用ー |

||||

| 東京学芸大学附属高校 西村 塁太 |

実験評価に関する実践例 | ||||

| 休憩 | |||||

| 討論 | ‖ 16:55 |

グループ討論 会場4班・online3班 | |||

‖ 17:40 |

グループ討論報告・総合討論 | ||||

| 9 日 |

受付 | ||||

| 研究発表 (原著講演) |

‖ ‖ 10:30 |

小川 慎二郎 | 週末実験課題"Weekend Mission"を導入した高密度な探究的学習プログラムの開発 | ||

| 勝田 仁之 | 起電力を高校生にどのように教えるか | ||||

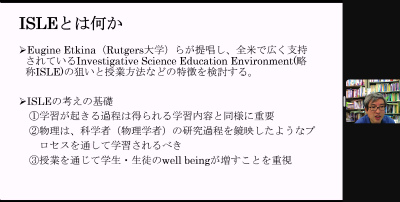

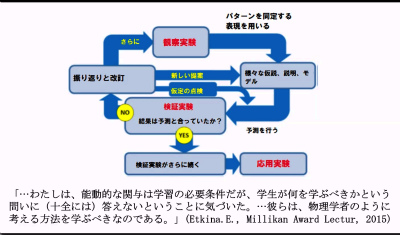

| 笠 潤平 | “Investigative Science Education Environment” の特徴について | ||||

| 休憩 | |||||

| 特別講演 | ‖ 11:45 |

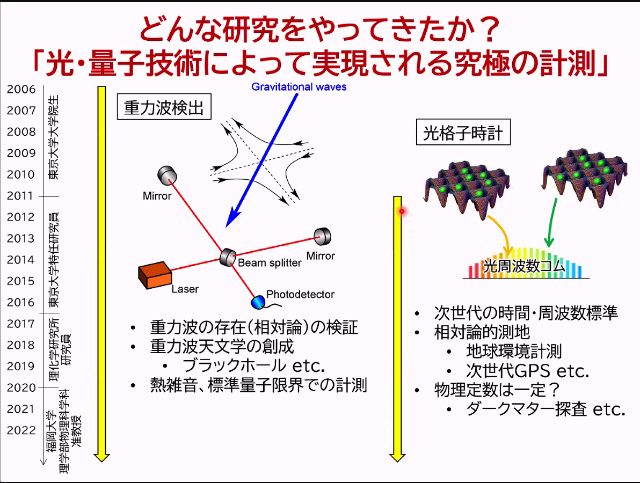

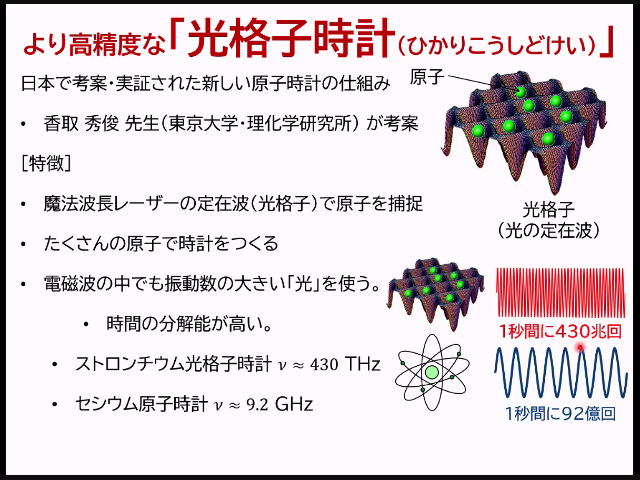

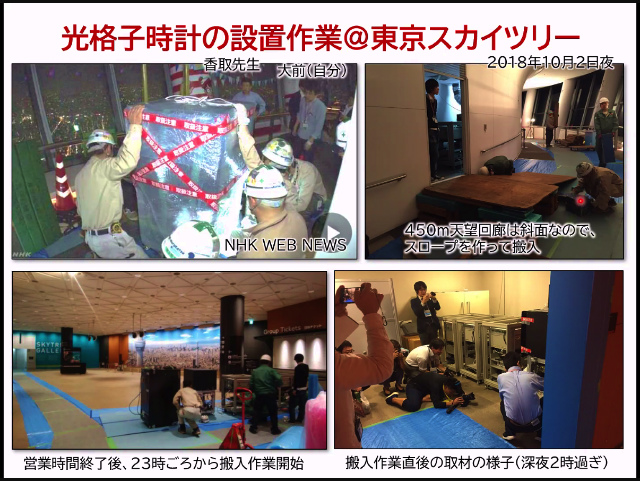

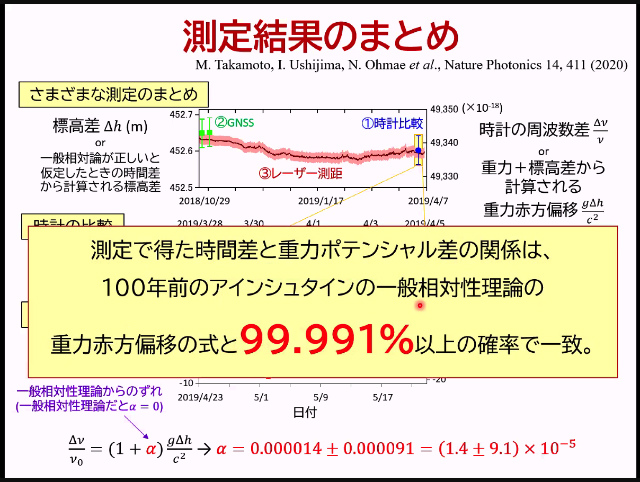

福岡大学理学部 准教授 大前 宣昭 超高精度な光格子時計による東京スカイツリーでの相対性理論の検証実験 |

|||

| ポスター発表 | ちょい枠ポスター 紹介 | ||||

| 業者展示 | 業者展示紹介・事務連絡 | ||||

| 昼休み | |||||

| 研究発表 (原著講演) |

‖ ‖ ‖ ‖ 14:45 |

増子 寛 | ハネナイトボールはスーパーボールより痛い | ||

| 山本 明利 | 2022年基本実験講習会「スマホ実験班」の取り組みから | ||||

| 向 雅生 | プラスチックを可視化する教材を用いた授業実践 ~ 浜辺から採取した砂から環境問題を探る ~ |

||||

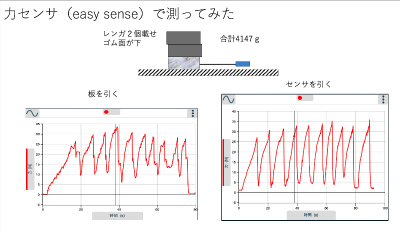

| 市原 光太郎 | 最大摩擦力測定実験のやり方 | ||||

| 現地企画 | ‖ 15:40 |

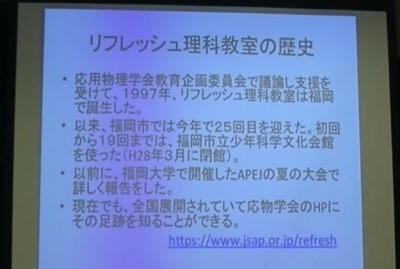

福岡大学理学部 教授 平松 信康 地元福岡及び九州エリアでの「科学広場」や「理科教室」などの展開 |

|||

| 閉会式 | 開会宣言・実行委員長挨拶 | ||||

開会式 APEJ会長 挨拶 会場事務局 連絡

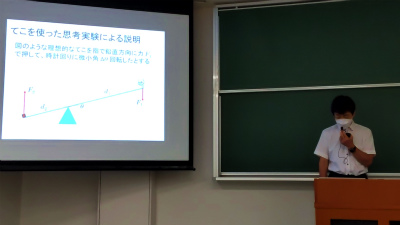

西尾さん 力のモーメントを定義するときに「うでの長さ」をどうやって出すか。仕事の原理から導出してはいかが?という提案。学習者に対する説明のアプローチは複数持っておきたい。

右近さん 物理は数学と異なる数式表現をしており、式の外に説明が込められていることが多い。数学との違いを教員は意識しておらず学生もその違いを説明されていない。現在分析中とのこと。

朝倉さん SSHの分野別課題研究(物理・地学分野)として行った授業の紹介。全14時間でテーマ決めから実験・発表まで行うのはかなりタイト。ある程度制限された設定からのテーマ決めになる。

清水さん 「エネルギー」や「仕事」を導入する意義を考え、実験とv2-v。2=2ax式の変形を組み合わせて仕事とエネルギーの関係を導いた。科学史に沿ったり論理性を意識したり、授業研究は様々だ。

今和泉さん 安全な範囲で生徒に自由度を持たせ、好きにやらせると思いもよらなかった発見がある。会場ではスピーカーを向かい合わせて特定の音を消したりOHPの光学スリットの実演をしてくれた。

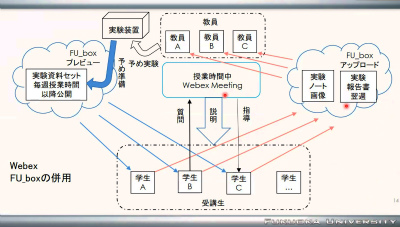

匠さん 福岡大学でも学生実験はコロナの影響を大きく受けた。従来の実験テーマを維持しつつ、遠隔的にどうやるかを工夫した。対面授業が再開されても気を配ることは多い。様々な苦労が伺えた。

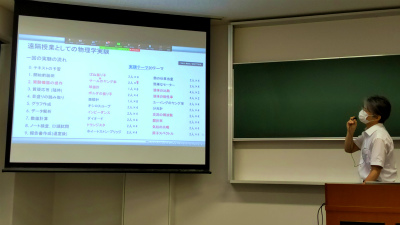

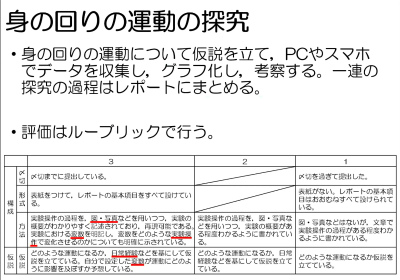

西村さん 生徒実験中心で授業を展開しルーブリックを用いてレポートを評価する。形成的評価としてレポートを課し、総括的評価を探究活動や考査でみる。授業展開の設計時から考えておく必要がある。

グループディスカッション 各グループ議論の発表

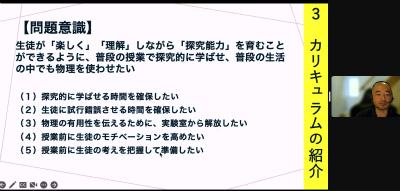

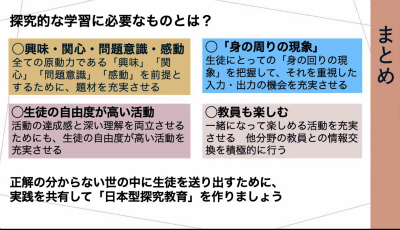

小川さん 実験をするにしても現象の分析やモデル化を生徒自身ができるようにしたい。どうすれば探究的になるのか、生徒を能動的にできるのかを工夫している。授業前の課題実験を課しているようだ。

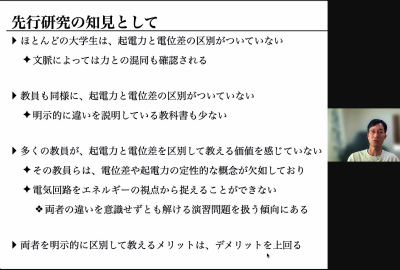

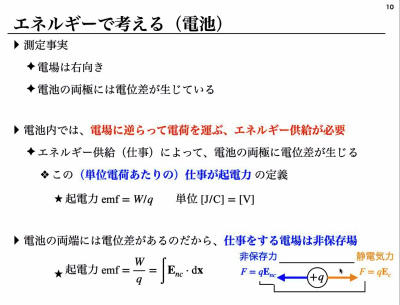

勝田さん 1980年の論文や2021年の論文などの先行研究に端を発する。「起電力」と「電位差」の違いを正しく理解することは意外と影響が大きそう。どこまで生徒に伝えるかも含めて、整理が大事。

笠さん 科学者が研究した過程を通って学習していくべきというISLEの紹介。そして学習者が仮説演繹的に実験を行うことを推奨している。観察→検証の流れは、探究活動などとの親和性も高そうだ。

大前さん ノーベル賞候補とも言われる光格子時計を可搬型にして、スカイツリーの展望台と地上とで実験したときの話。わずかな重力加速度の違いの影響までも検出可能という精度の良い時計を用いて、相対性理論の正しさを確認することができた。いつかウラシマ効果が検出できる日が来るのだろうか。

ちょい枠ポスター発表

昨年に続き、今年の夏期大会でも【ちょいと気軽に発表できるポスターセッション枠「ちょいワク」】を開催。発表は以下の4件。

♣こんな問題,期末で出してみました ーLog-Logグラフの解析ー:井上賢

♣コンセプトマップを生徒に作らせてみた:尾形総一朗

♣短時間実験動画と課題セットの作成:今井章人

♣千葉県SSH理科自由研究のオンライン指導

〜成果の例として「水流に出来る縞模様の仕組み」〜:夏目雄平

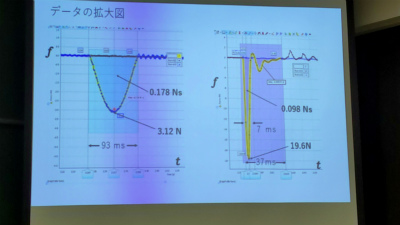

増子さん 衝突球のスーパーボールとハネナイトボールの違いをスマートカートの力センサで測定した話。粘土をアタッチメントに付けて力積も評価できた。瞬間的な力の大きさはハネナイトが大きい。

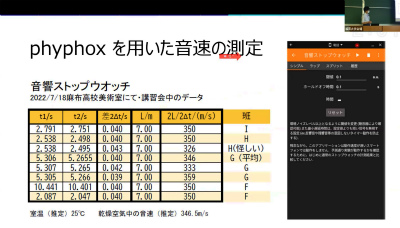

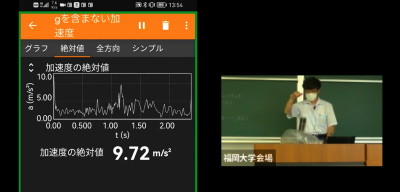

山本さん 重力加速度や音速の測定、輪ゴムばね振り子実験など、phyphoxを用いた生徒実験をいくつかYPCの有志で開発し、基本実験講習会で紹介した。生徒が個人デバイスでいつでも実験できる。

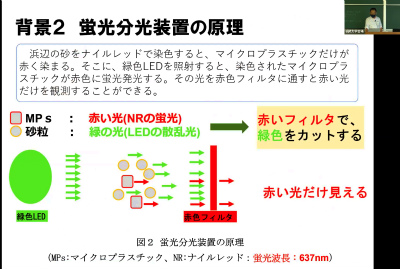

向さん マイクロプラスチックを可視化する装置を開発し、それを使って授業を行った報告。会場でも実演してくれたが、簡便にマイクロプラスチックを発見できる。ICTを活用した環境教育だ。

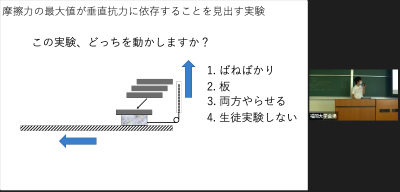

市原さん 最大摩擦力を測定する実験で、実験方法の違いによって測定される値が異なるという報告。はじめは滑車に原因があるかと思ったが、滑車を介さなくても差異はあるようだ。追試を求む。

平松さん 応用物理学会の「リフレッシュ理科教室」をはじめとして、福岡で長年科学教育の啓蒙活動にあたられてきた。理科読やSAFnetなど、科学活動のプラットフォーム構築は多岐にわたる。コロナ流行によって人の交流が難しくなっている昨今だが、この火を絶やさないように継続してほしい。

閉会式 実行委員長 挨拶 集合写真