2025年3月の定例会(オンラインとのハイブリット)報告

日時 2025年3月8日(土)15:00~18:30 会場 麻布中・高校&Zoom

| 弦の固有振動の生徒実験 | 後藤 敬祐 | |

| 気柱共鳴実験器の製作 | 勝田 仁之 | |

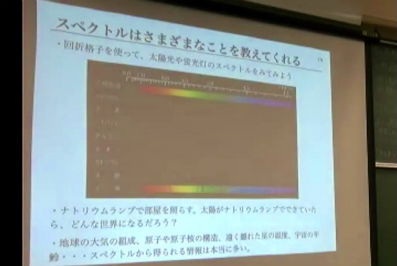

| 二重スリット実験,どう演せるか | 勝田 仁之 | |

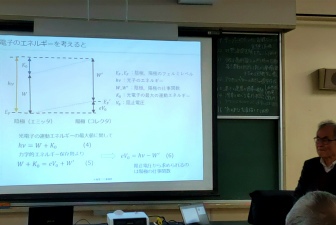

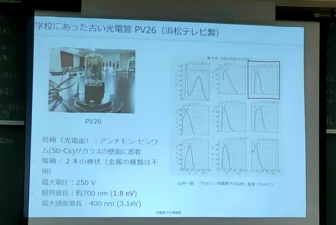

| 光電管の仕事関数 | 岸澤 眞一 | |

| わりばしでつくる橋とテンセグリティ -エジソンクラブ報告Ⅱ- | 湯口 秀敏 | |

| 定期考査でリスニング問題に加えて動画問題を出してみた | 今和泉 卓也 | |

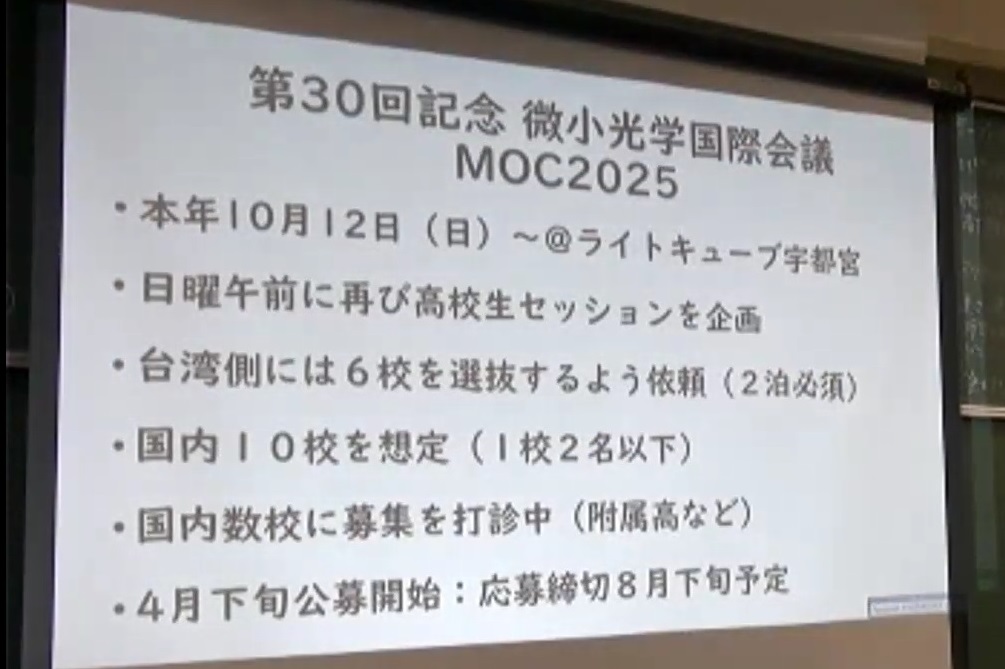

| 国際会議併設高校生セッションの実施と予告 | 中島 啓幾 | |

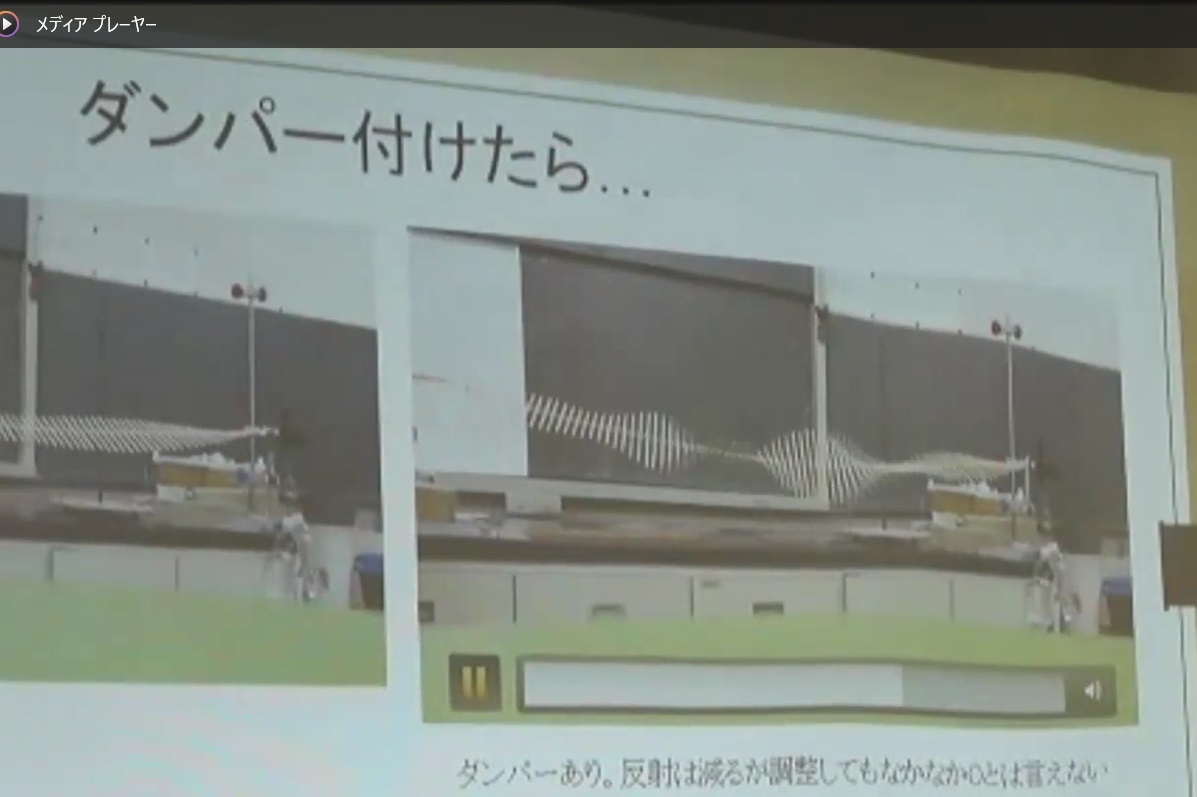

| 自作ウェーブマシンにダンパーをつける | 殿村 洋文 | |

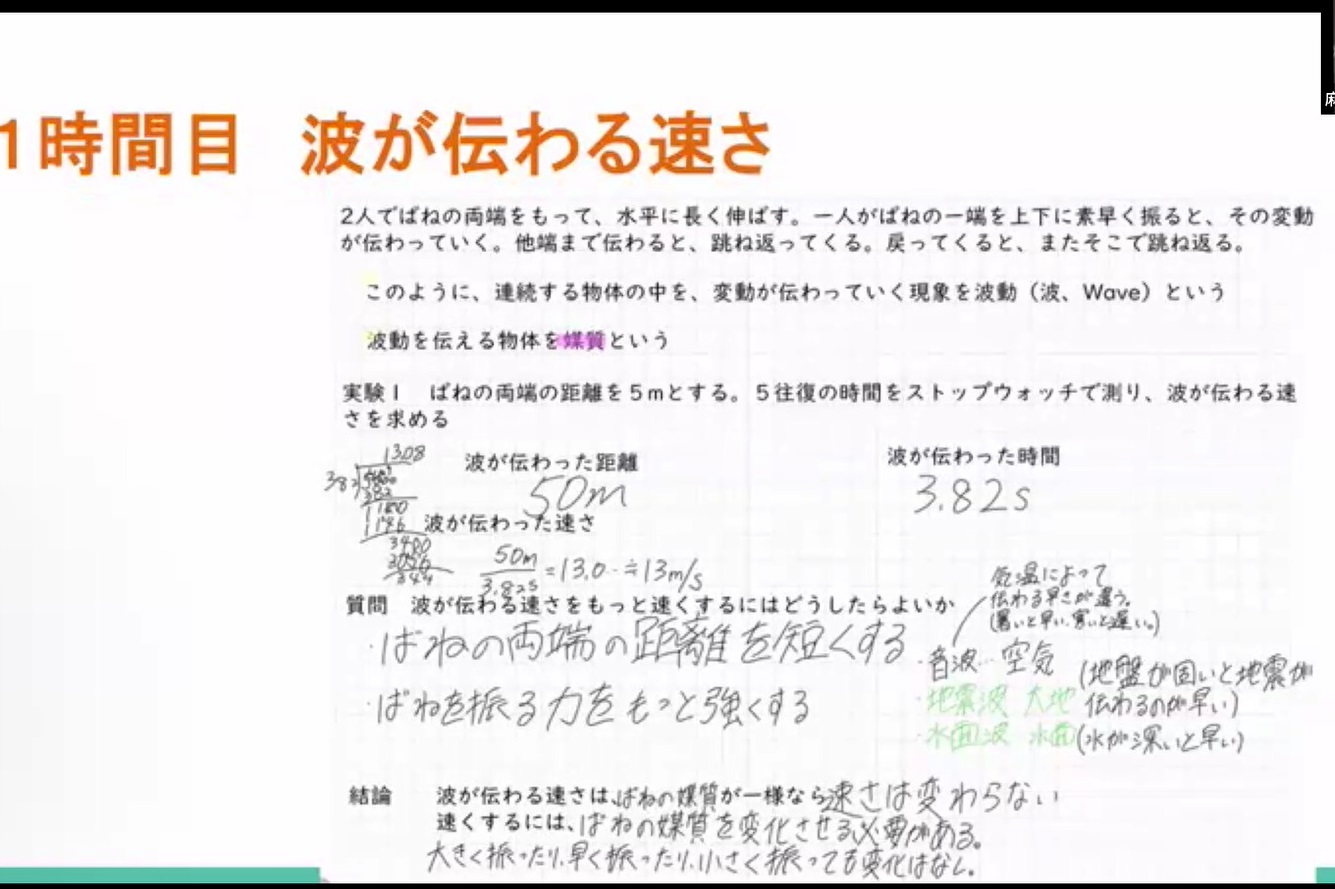

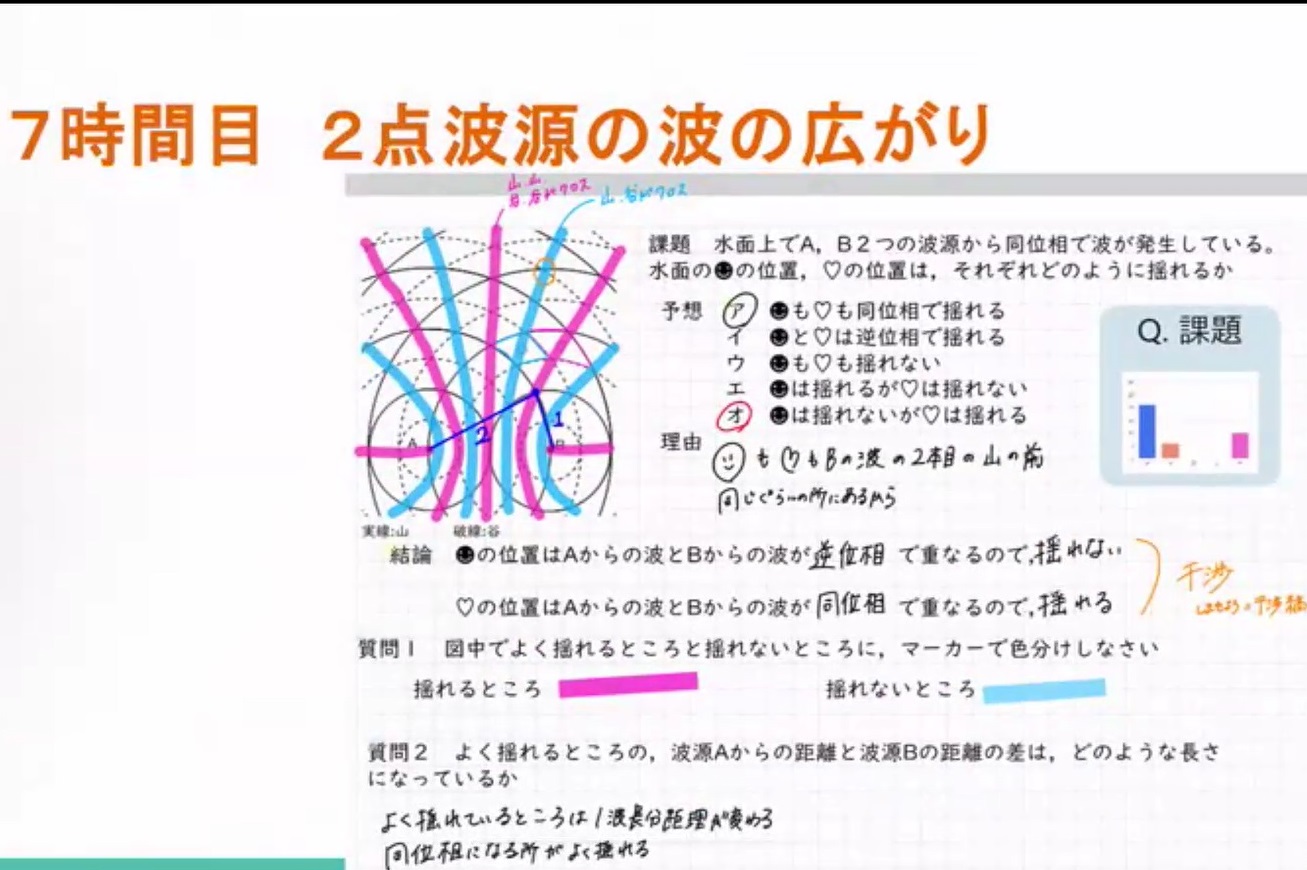

| Meta MoJiを使った物理基礎「音と波動」の授業報告 | 石井 登志夫 | |

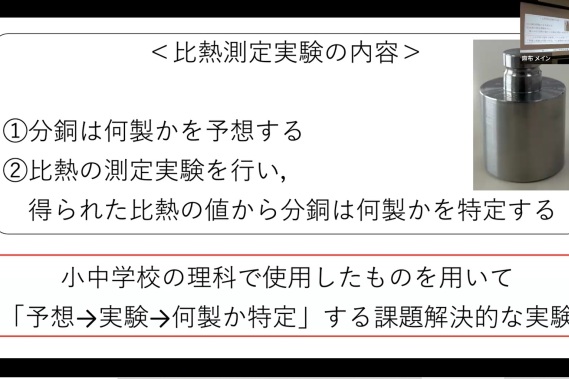

| 比熱測定実験をアレンジ | 鈴木 駿久 | |

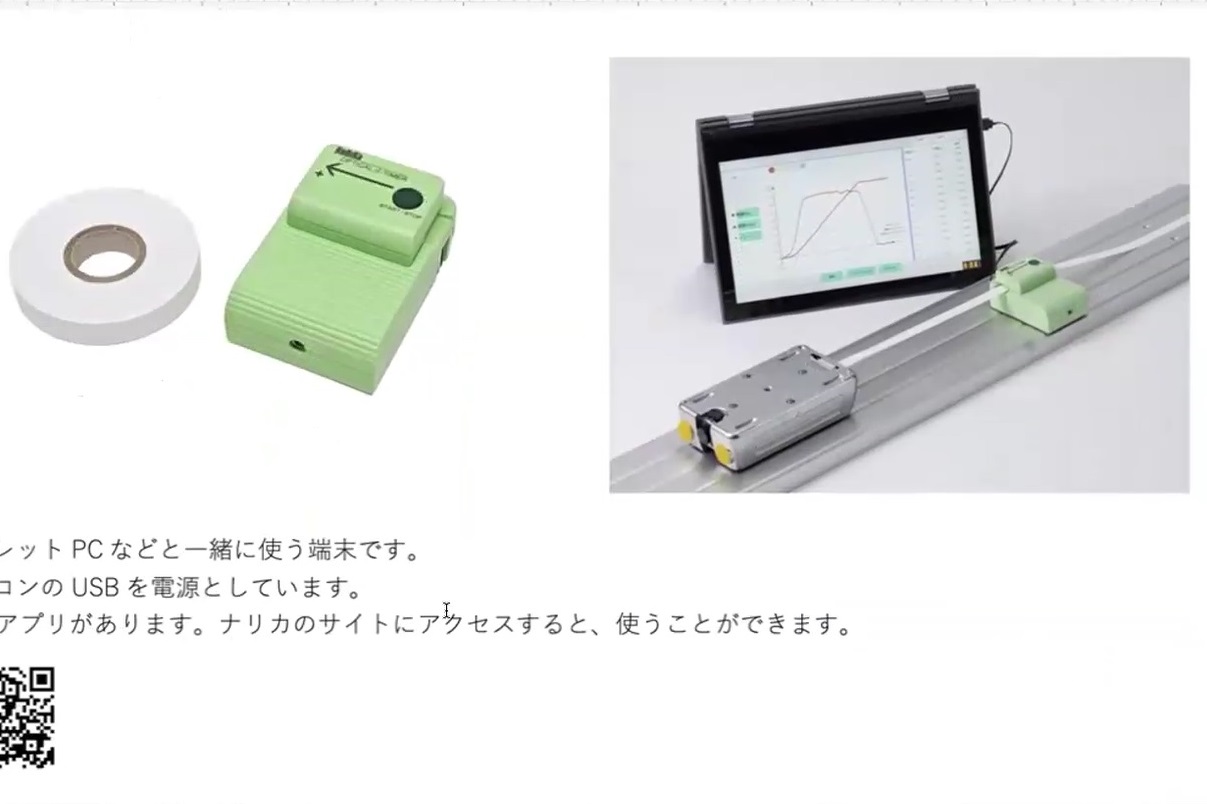

| テープに打点がない記録タイマーの実験 | 高橋 和光 | |

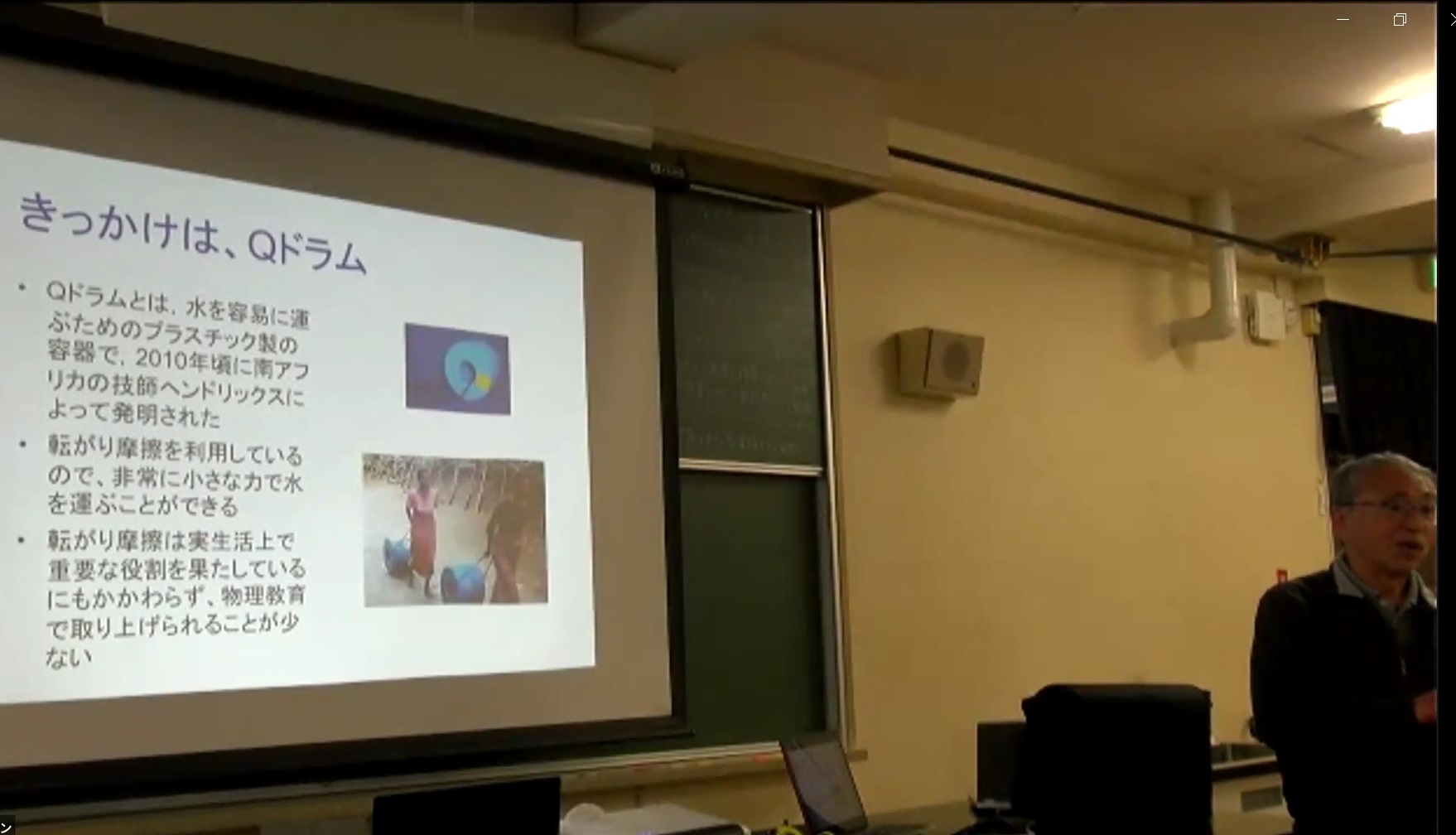

| 微小角斜面上の円柱の回転落下運動を利用して転がり摩擦係数を求める実験 | 平山 修 増子 寛 | |

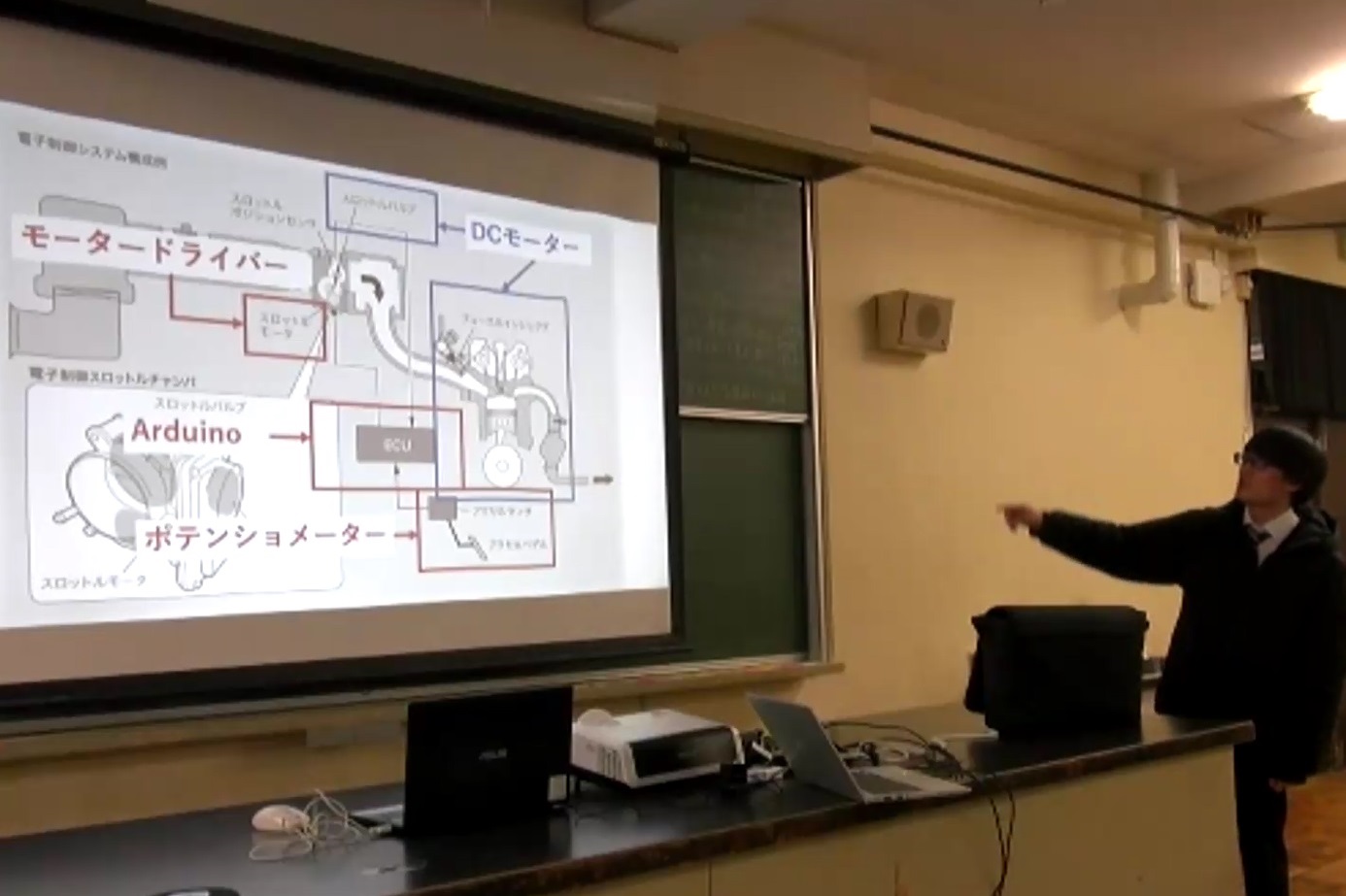

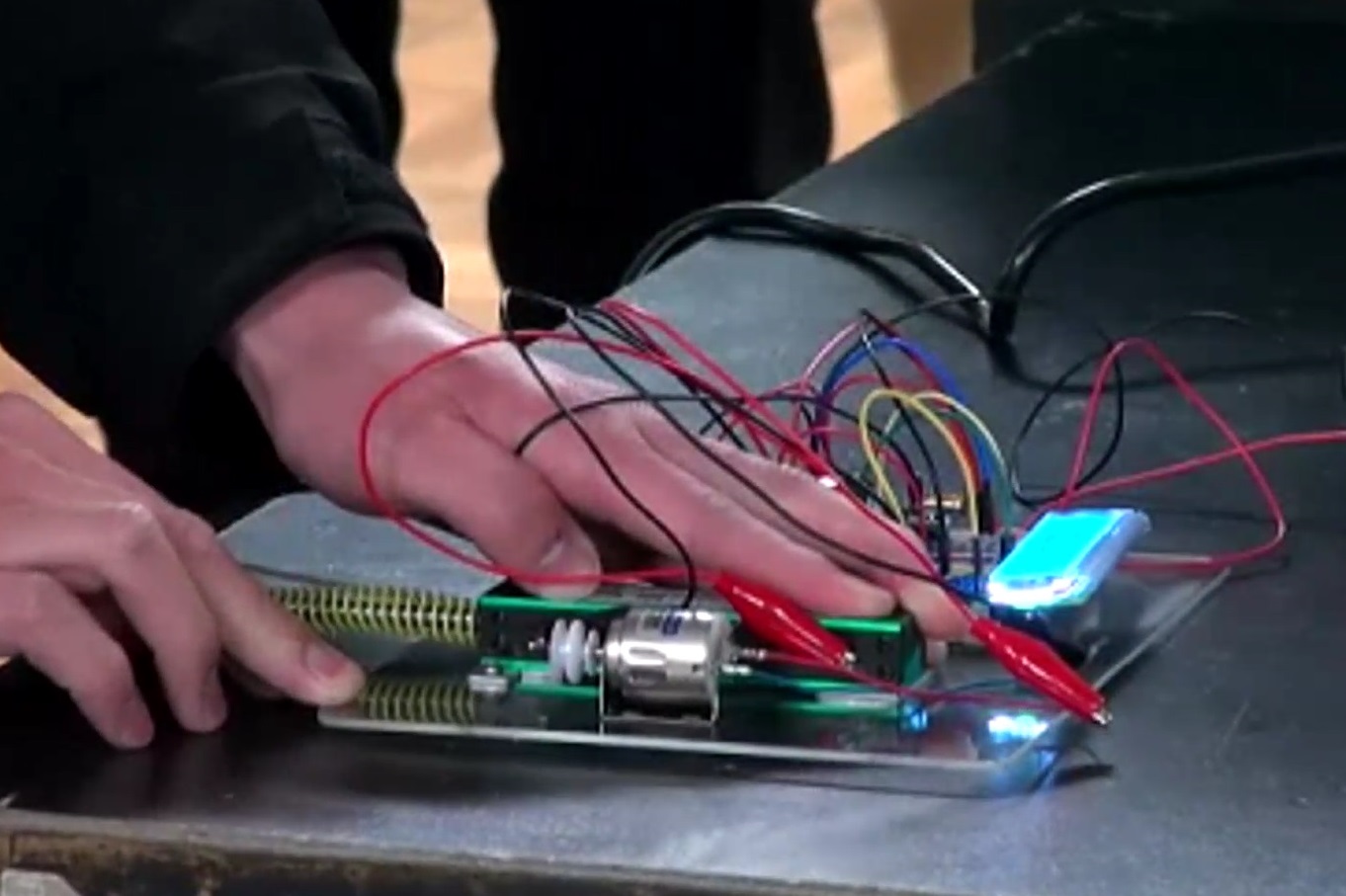

| Arduinoを用いたエンジン電子制御システムのおもちゃ模型作成 | 石井 雄太 | |

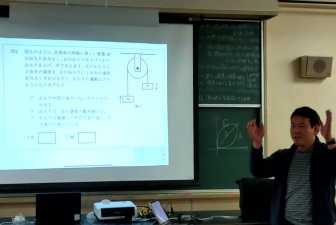

| 滑車をめぐる素朴概念 | 熊井 孝弘 | |

| 「熱力第一」を目指して | 広井 禎 |

今回も麻布中高の会場からzoomで配信するハイブリット開催。現地33名とzoom15名の計48名の参加。久しぶりに多くの発表があり,活気のある例会であった。総会も無事開催し,議事の承認を得ることができた。

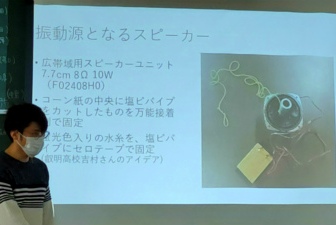

後藤さん 小型アンプとスピーカーで振動源を制作,webアプリを利用し生徒のタブレットから音を出すことで生徒実験が可能に。振動源を動かしながら定常波ができる場所を生徒が探せるのは有効的。

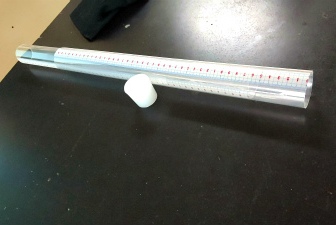

勝田さん PPシートとアクリルパイプを利用して気柱共鳴装置を製作。スマホを音源として生徒実験できる。位置がずれにくい点,開管も測定できる点は,水を利用した装置よりも優れている。

勝田さん 物理基礎で物理学習を終える生徒にも,光の波動性も学ばせたいという思いでの授業実践。ナトリウムランプを付けた部屋のカーテンを開けると世界が色づく楽しさは生徒に伝わるだろう。

岸澤さん 光電管の実験では陽極側の仕事関数が測定されることを再指摘した右近論文を実験して確認した。また,1970年代の物理教育界ではそのことは広く認知されていたとのこと。

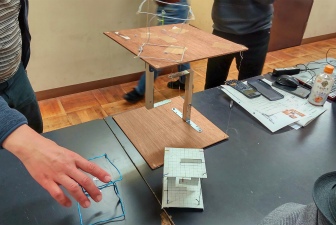

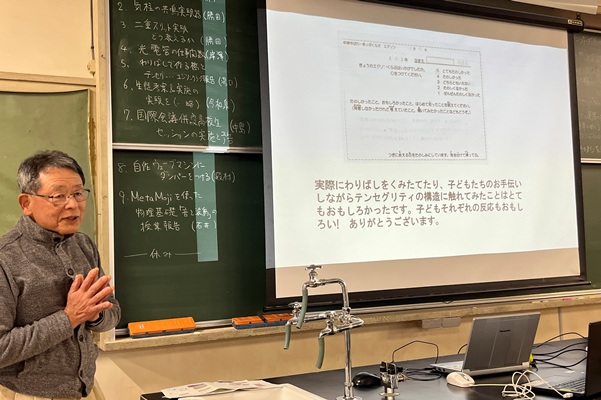

湯口さん 埼玉での小学生向け科学教室にて,割り箸の橋やテンセグリティを作成してもらった。「見ただけでは理由がわかりにくいが,手を動かして作ればわかる!」は大事な視点。

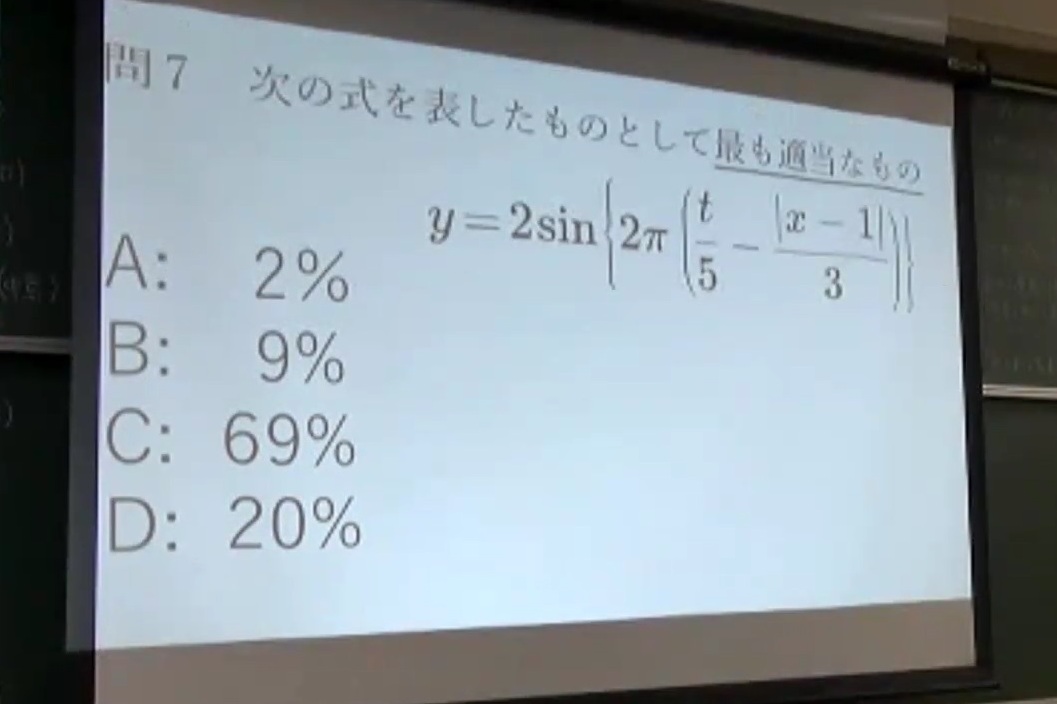

今和泉さん 波動分野で生徒が実験した動画を定期考査に使用したとの報告。時間軸があると動画である必要が出てくる。CBTが広がるなかでの面白い試み。多様な視点で「わかる」を目指していきたい。

中島さん 微小光学国際学会が昨年台湾で開催され,高校生セッションにて日本の生徒が銅メダルを受賞。今年度は宇都宮で開催予定で,応募締切は8月とのこと。ふるって参加してほしい。

殿村さん 割りばしと糸でウェーブマシンを作り,ストローと試験管でダンパーを制作。完全に反射波を0にするのは難しいが,安価ながらも進行波が十分見られるレベルになっている。

石井さん 振動のさせ方を変えても,波が伝わる速さは変わらないことから展開していく実践報告。Meta MoJiを利用すると教員が生徒が書いていることをモニターしながら議論できるメリットがある。

鈴木さん 分銅の材質を比熱を利用し特定する課題解決的な実験実践。また,分銅をグラインダーにかけ,飛ぶ火花の形からもステンレスの炭素比率が特定できる。分銅としては利用できなくなるが…

高橋さん 紙テープに光を当てて測定する記録タイマーが販売された。webアプリを用いて測定値やグラフを確認できる。摩擦も少ないので正確な測定が可能で,打点されないので往復運動にも対応可能。

平山さん Qドラムという水を容易に運ぶ容器を題材に取り上げ,実生活で身近な転がり摩擦を授業で扱っている。加えて,微小な角度の斜面を利用し転がり摩擦を測定する実験を実施した。

増子さん 平山さんの実験方法で動画撮影し分析する方法で精度を上げた。角度が微小であるために正確な実験は難しいが,オーダーは合い,材質による傾向は見ることができている。

石井さん アクセルをポテンショメータで,エンジン制御システムをArduinoで代用し,DCモーターを回転させる模型を製作。エンジンの話に加えて見せると,車の構造をイメージしやすくなるだろう。

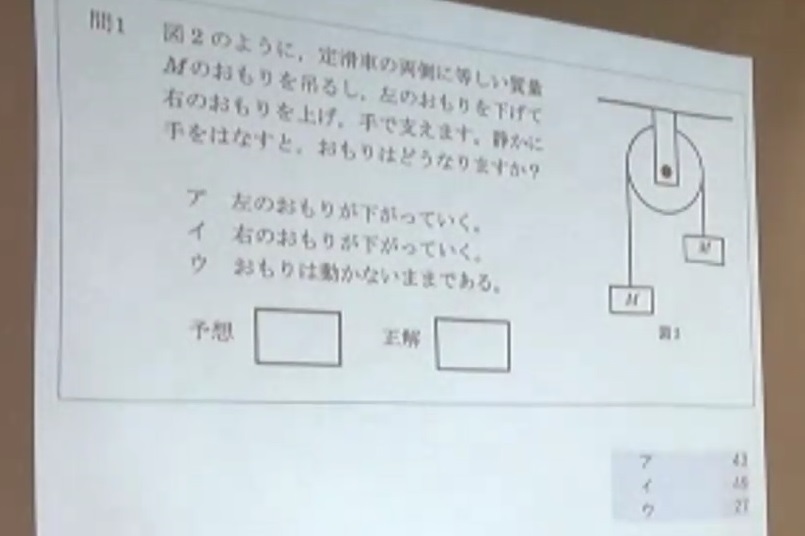

熊井さん 定滑車に同じおもりを付けると同じ高さでしかつり合わないなど,滑車には複数の素朴概念があるとの報告。てこの原理用いて考える生徒もおり,入学時よりも正答率が下がっているとのこと。

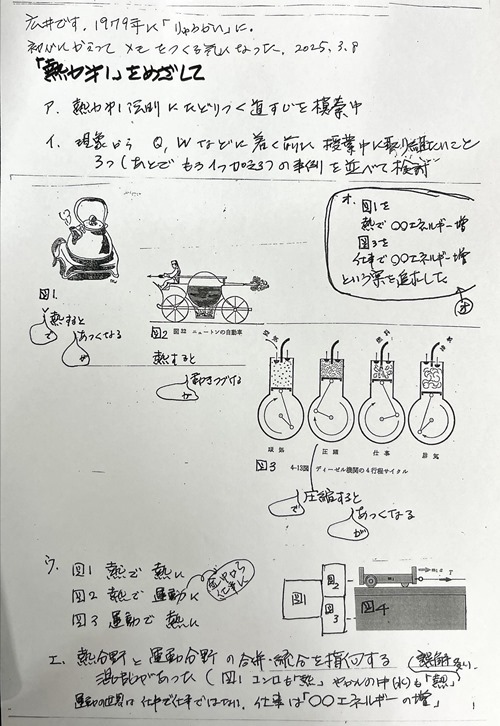

広井さん 熱力学第一法則は,教科書でも使うことばかりで,実証することをしていないとの指摘。また,熱学と力学を融合するにはQとUを分けざるを得ない。必然性をもった授業を再考したい。