2023年8月 夏期研究大会

今年のAPEJ夏期研究大会は,8月8(火),9日(水)の2日間,宮城教育大学を会場とし、zoomを併用してオンライン参加もできる大会でした。詳細な記録は,会誌「物理教育通信」No.194に掲載されます。

夏期研究大会の概要(案内PDF)

期日 8月8(火),9日(水)

会場 宮城教育大学(zoom併用開催)

テーマ 高校物理原子分野の指導と放射線教育

参加人数 61名

プログラム

| 8 日 |

開場 | 受付 | |||

| 開会式 | 開会宣言・会長挨拶・諸連絡 | ||||

| 研究発表 (原著講演) |

‖ ‖ ‖ ‖ ‖ 12:35 |

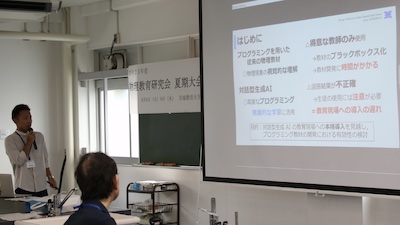

能代谷 賢治 | ChatGPTを用いたPythonプログラミン物理教材の開発と実践 | ||

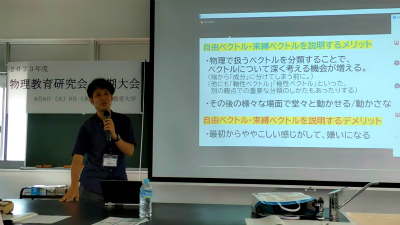

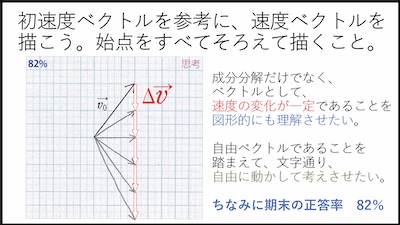

| 今和泉 卓也 | 自由ベクトルと束縛ベクトルを教えてみたらよかったこと | ||||

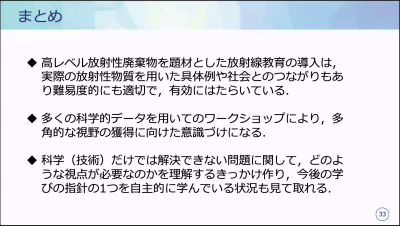

| 朝倉 彬 | 「高レベル放射性廃棄物の処理」から科学と社会の接点を学ぶ ー 放射線教育の導入として ー |

||||

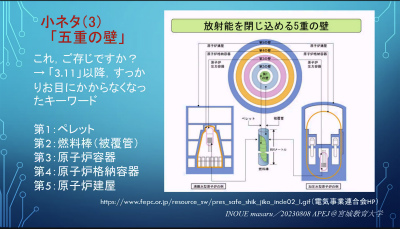

| 井上 賢 | 原子核と放射線の授業に関する雑感と小ネタ | ||||

| 昼休み | |||||

| 業者展示紹介(島津・NaRiKa)・事務連絡 | |||||

| テーマ企画1 |

趣旨説明 | テーマ「高校物理原子分野の指導について」 | |||

| グループ討論 | |||||

| 東北大学大学院理学研究科教授 田村 裕和 |

大学の立場から見た高校物理原子分野の指導 | ||||

| 総合討論 | |||||

| 休憩 | |||||

| テーマ企画2 | 趣旨説明 | テーマ「放射線教育について」 | |||

| 福島県立安積高校 千葉 惇 |

放射線"で"科学教育するということ 〜福島第一原発事故後の教育の教訓〜 |

||||

| グループ討論 | |||||

| 総合討論 | |||||

| 初日閉会 | 諸連絡 | ||||

| 懇親会 | |||||

| 9 日 |

受付 | ||||

| 研究発表 (原著講演) |

‖ ‖ 10:25 |

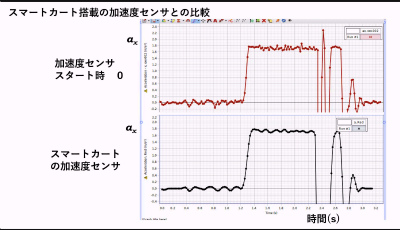

増子 寛 | 加速度センサの検証 | ||

| 喜多 誠 | phyphoxで電車の一区間を測定した | ||||

| 西尾 信一 | 電気エネルギーをどう教えるべきか | ||||

| 休憩 | |||||

| 研究発表 (原著講演) |

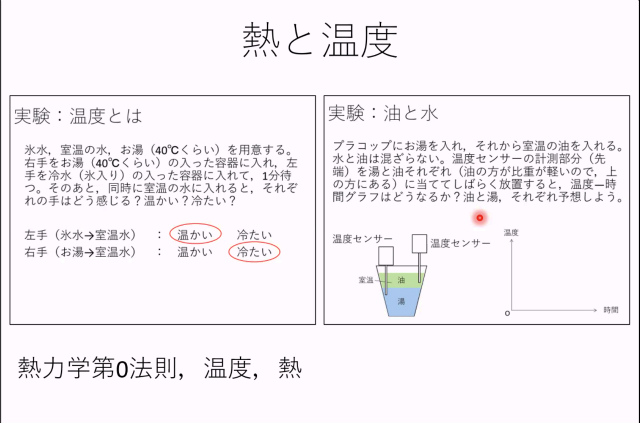

西村 塁太 | マクロ→ミクロの順で教える高校熱力学 | |||

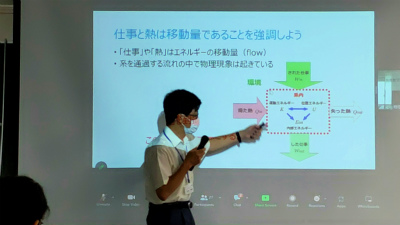

| 山本 明利 | 仕事・熱・エネルギーをどう指導するか | ||||

| 石井 登志夫 | 光の進み方・物の見え方の授業プラン | ||||

| 井上 誠之 | SEEC・SPACEに参加して | ||||

| 昼休み | |||||

| 業者展示紹介(島津・NaRiKa)・事務連絡 | |||||

| 特別講演 | 東北大学教授 村松 淳司 |

次世代放射光施設(ナノテラス)について | |||

| 閉会式 | 閉会宣言・実行委員長挨拶・事務連絡 | ||||

| オプション | ナノテラス見学会 | ||||

会場看板 実行委員長 挨拶 APEJ会長 挨拶

能代谷さん 対話型生成AI,いわゆるチャットGPTを利用してプログラミングをして教材作成をしてみたという話。会話をしながらデバッグしていくイメージ。シミュレーション教材が身近になる。

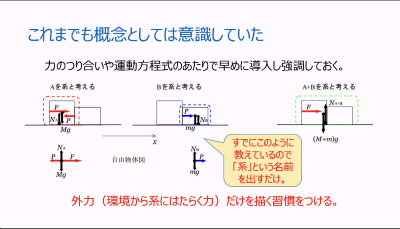

今和泉さん ベクトル再考。早い段階で自由ベクトルと束縛ベクトルの分類を明示しておくメリットの紹介。数学は自由ベクトルが多いので、生徒には自由に動かせないものを意識させるのが良さそう。

朝倉さん 高レベル放射性廃棄物地層処分を題材に、4時間連続の特別講義とディスカッションワークショップを実施した報告。生徒に「身の回りで起きていること感」を持たせることができたようだ。

井上さん 高3に原子核と放射線の授業をした際に扱った小ネタの紹介。東日本大震災から10年以上。体感として知らない生徒ばかりになってきた。「正しく畏れる」ことができるように育てたい。

業者展示

グループディスカッション・総合討論

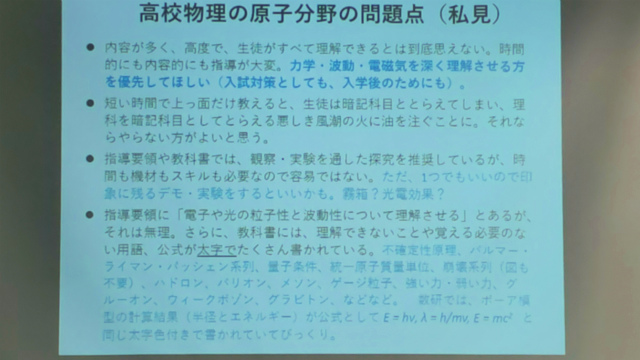

田村さん 教科書の原子分野は、昔に比べて驚くほど詳しく書かれている。高校生でここまでやる必要はあるのだろうか。内容が豊富でかつ高度なため、全ての生徒が理解できるわけでもない。短い時間で上っ面だけさらってしまうと、暗記科目として捉えられかねない。そうならない工夫が必要。

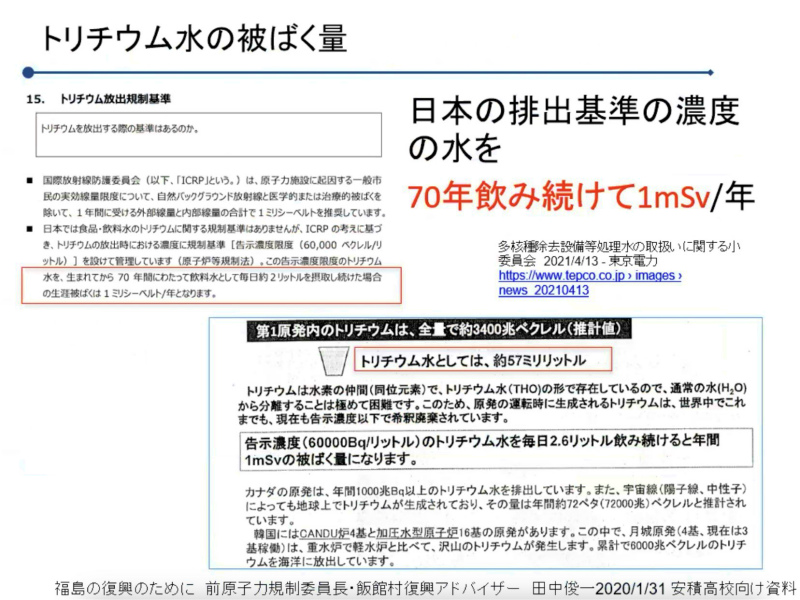

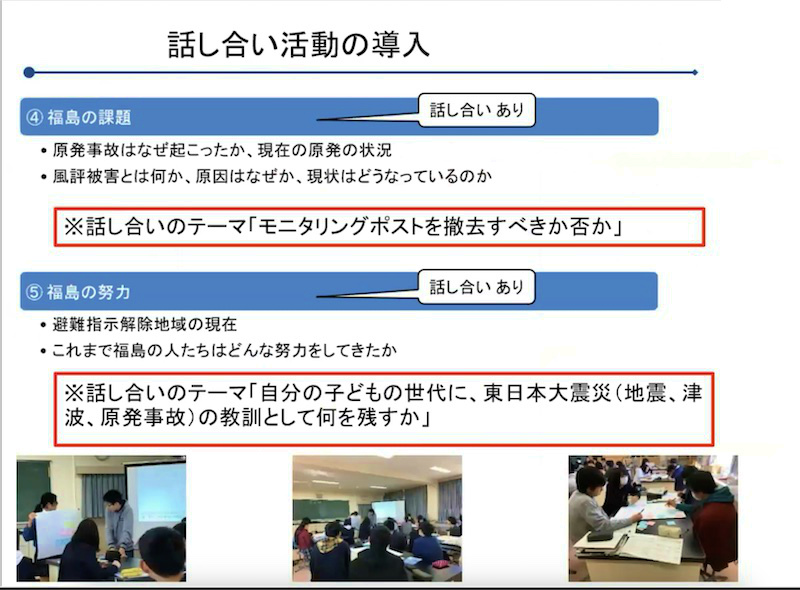

千葉さん 80枚を超えるスライドを使い教科的話題から社会的問題まで多岐にわたる話をしてくれた。実際行っている授業や、2011年当時と現在の比較、現在進行形の問題などである。科学リテラシーを高めるためにも、放射線を題材にした定量的に行う科学教育の必要性を訴えた。

増子さん スマホにも搭載されている加速度センサはピエゾ素子などで静電容量の変化を利用して慣性力を測っている。島津のセンサを使い剛体振子を鉛直面内で回転させ、腕の長さと加速度を議論した。

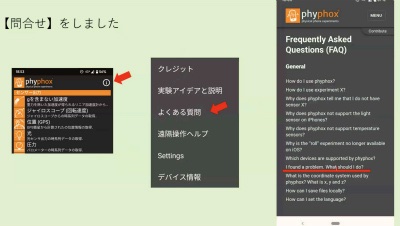

喜多さん 6月定例会の報告の続編。スマホの向きを変えて測り直してみたが、やはり「gを含まない加速度」の挙動がおかしい。アプリ開発者に問い合わせもした。データの内部処理に原因がありそう?

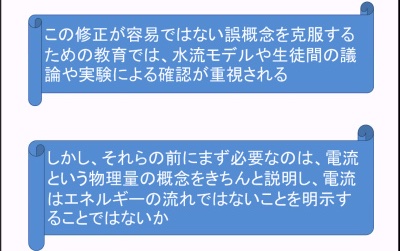

西尾さん 電気エネルギーとは「電流がする仕事」なのだろうか。「エネルギーが流れる」と誤解されかねない記述もある。授業、ひいては教科書には正確な概念理解と誤解のない表現が求められる。

西村さん 授業構成をマクロ視点とミクロ視点(分子運動論)を分けて展開した授業報告。9時間中7時間をマクロ視点で行った。話が絞れたためか、生徒はPI型議論がやりやすそうだったようだ。

山本さん 仕事より先にエネルギー概念を教えよう、系の概念を導入しよう、という提案。系が定義できないと位置エネルギーが定義できず、現行の教科書は会社によって差が出ている。整理したい。

石井さん 公開講座が明日(8月10日)行われる。光の進み方・物の見え方をテーマにテキストを作成した。その授業プラン(3時間分)の紹介。反射や屈折の道筋を考え、像が見えるとは何かを考える。

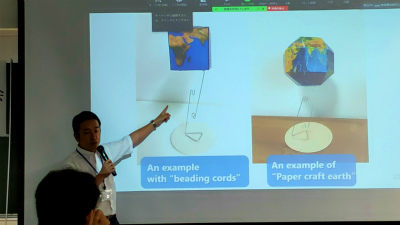

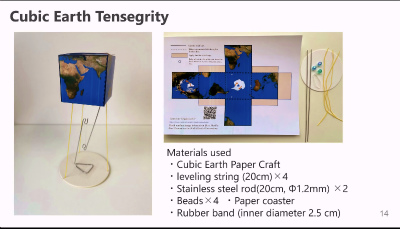

井上さん Space Center HoustonにJAXAの教員派遣として参加してテンセグリティを使ったワークショップをしてきた話。宇宙教育・STEM教育を体感してきた。他国の実践を学べるのは羨ましい。

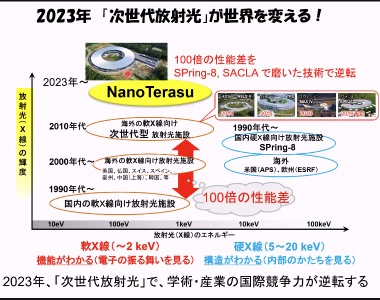

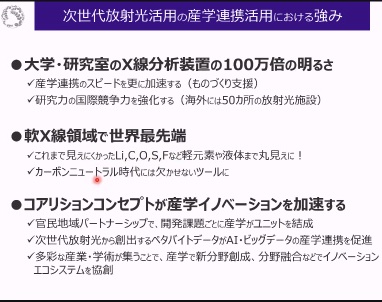

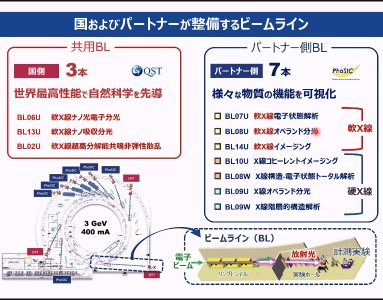

村松さん 2024年4月に運用開始予定の高輝度放射光施設、愛称ナノテラスの情報満載の講演だった。従来の軟X線領域の放射光施設の100倍の輝度を誇るらしい。国内学術研究だけでなく産業界とも連携し、多方面での活躍が期待される。現地参加者にとってはこのあとの見学ツアーの期待も膨らんだ。

オプションツアー ナノテラス見学 集合写真